La française de la Belle Epoque n’a toujours pas aplani les anciennes barrières sociales.

La société se compose toujours de plusieurs mondes dont les façons de vivre et de penser parfois ne se croise jamais.

Au sommet de la pyramide sociale nous rencontrons tout naturellement la femme du monde, qui garde les privilèges de son rang alors que la société de » l’industrialisation » tend vers une structure sociale plus « moderne » et un brassage des origines. Bien que l’on assiste à un changement de temps, seule la guerre mettra un terme à la vie quelque peu désuette que continue de vivre cette partie de la population sur le mode des siècles passés.

Mille ou mille deux cents familles, de plus en plus souvent alliées avec des financiers, des industriels, Américains, Israélites passent l’hiver dans leur hôtel de Paris et l’été dans leur château. Les gens du monde déploient un faste de bon goût, sans vaine ostentation.

Les hôtels particuliers se dressaient entourés d’immenses jardins, dans les rues de la Boetie, la rue de Baume, les Champs Elysées, la rue Montaigne etc…

Dans la rue de la Boétie, au milieu des frondaisons s’élevait comme un petit château avec deux pavillons, la demeure des de Broglie, à côté la demeure des Ségur possédait un jardin encore plus grand. Tout autour des jardins s’élevaient des demeures paisibles. La grande maison pleine de meubles anciens, était peuplée des souvenirs du Général de Ségur qui l’avait acheté à Madame de Lafayette, celle-ci l’avait habitée jusqu’au moment où après les cent jours, elle était partie pour faire évader son mari.

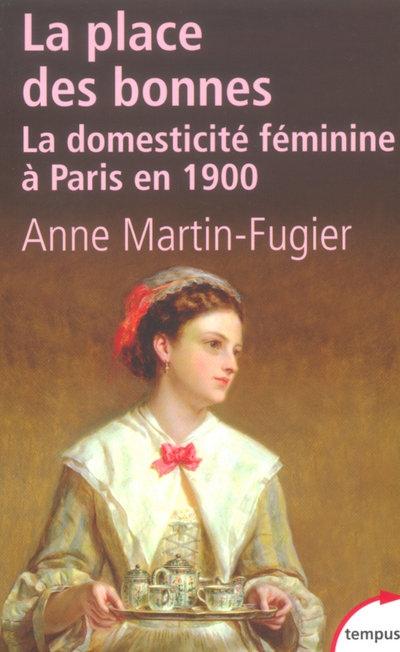

Partout des domestiques.

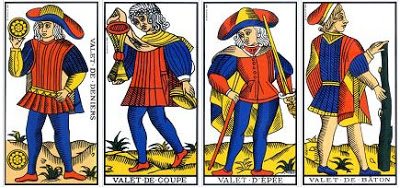

Au pied des escaliers, dans les vestibules, un laquais en livrée bleue et jaune. Les jours de réception, il porte culotte et bas de soie, souliers à boucles et gants blancs. Il reste posté là de 1 heure de l’après-midi à 8 heures du soir. Il n’avait pratiquement rien à faire, car il venait peu de visiteur. Comme il y avait deux perrons et deux vestibules.. Il y avait aussi deux hommes immobilisés chaque jour.

A midi moins cinq, la famille se réunit dans le grand salon en rotonde du rez-de-chaussée. Au douzième coup de midi, le maitre d’hôtel ouvre la porte à deux battants, on passe en cortège à la salle-à-manger.

C’est à la maîtresse de maison que revient le privilège exclusif d’écrire le menu.

Des repas qui nous laissent étonnés : matin et soir, sept ou huit plats étaient prévus. Presque toujours du gibier, envoyé par les gardes-chasse de Normandie ou d’Anjou. Toujours un plat de viande et un autre de volaille (mon arrière grand-mère disait : si l’on choisit une viande rouge pour le midi on prévoit une viande blanche pour le soir et vise et versa !).

Une infinité d’entremets : « Je pouvais manger de tout sans aucune surveillance, pourvu que je me tasse et que je me tienne droite on ne me faisait aucune observation » disait Mademoiselle de Broglie toute petite fille. A ces déjeuners les conversations allaient bon train chez les grandes personnes, la politique, la littérature, l’art… mais surtout la politique. Tout y passait. La fusion monarchique, le drapeau blanc, le boulangisme et bien sûr, l’affaire Dreyfus.

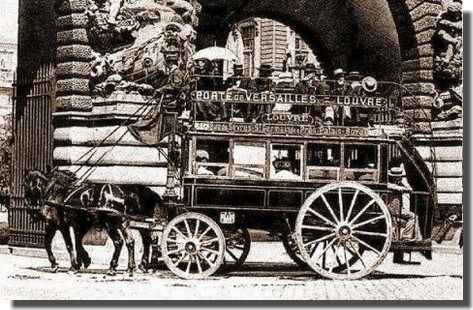

Le matin vers 11 heures, la promenade des enfants avec leur nurse a lieu dans les rues avoisinantes, les champs Elysées. Après le déjeuner, les nurses souvent anglaises conduisent les enfants dans les landaus tirés par deux chevaux, jusqu’à Bagatelle, où ils retrouvent des petits enfants du même monde avec qui ils jouent.

Vers cinq heures, après la promenade et le goûter, la nurse fait revêtir à une petite fille par exemple en hiver « une robe de velours rouge-cerise ou bleu-roi et en été une robe de Broderie anglaise. Les robes viennent de chez Marindas, la couturière pour enfants, qui alors à la mode avait une nombreuse clientèle. « Puis on me passait autour de la taille une ceinture de ruban écossais aux couleurs les plus vives. Cette ceinture large de quarante centimètres artistement drapée, formait dans le dos un immense nœud qui dépassait les épaules et dont les pans trainaient presque jusqu’à la terre, les cheveux sont tenus par un autre nœud dont les pans tombent jusqu’à la taille. »

Avant de dîner les enfants vont embrasser leur mère, lorsque celle-ci était disponible pour les plus mondaines, les plus maternelles trouvent toujours un moment pour aller leur souhaiter « bonne nuit » de jolis baisers sur le front, laissant dans les chambres un effluve de parfum et de douceur de soie.

Le cliché de la noble dame allongée sur une chaise longue entourée de châles et de coussins qui rédige son courrier a souvent été pastiché au cinéma. Toujours rentrée avant le crépuscule, c’est-à-dire en hiver avant quatre heures. L’après-midi, elle ne sort jamais sans un grand valet de pied en livrée, affublé d’un haut-de-forme et d’une longue redingote qui lui tombe jusqu’aux talons.

Si sa maîtresse veut faire quelque pas au bois de Boulogne ou aux Champs Elysées, il doit la suivre, respectueusement, mais de loin. Elle entrait rarement dans un magasin. Cela n’était pas bien. Tous les fournisseurs venaient à domicile.

Après le Grand-Prix, donc vers la fin de juin, la famille tout entière émigre à Dieppe où il était séant d’avoir une villa.

Pour le voyage on emporte plusieurs paniers de provisions et des couverts pliants d’étain, des timbales qui s’aplatissent comme des chapeaux claque, des flacons de sels, d’eau de Cologne, d’alcool de menthe, d’éventails, des châles, des petits coussins en caoutchouc. On revient de ses terres que vers la fin de l’année.

Le premier mois de l’année c’est la « petite saison » c’est-à-dire peuplée de dîners intimes. Après Pâques commence la « grande saison ». Il faut de la santé pour y faire face. La femme du monde est sur pied à 10 heures du matin. Elle va chez ses fournisseurs ou chevaucher au Bois, ou simplement marcher dans les contre-allée des Acacias. Pour les jeunes femmes, le tailleur est de rigueur, et une voilette à pois. On rentre chez soi changer de toilette. Les dames doivent revêtir leur robe d’après-midi. Déjà la mode change deux fois par an. En tous cas toujours beaucoup de rubans, beaucoup de ruchers. Peu à peu les chapeaux sont devenus immenses, ils s’étagent en une curieuse architecture d’oiseaux empaillés, de fleurs et de fruits.

Après 1911, on verra renaître les turbans et les chapeaux cloches.

Beaucoup de mariages se concluent durant la grande saison. A midi on court au déjeuner qui se prend chez des amis, car on se rend visite avec une sorte de frénésie, à moins, naturellement que ce jour là on ne reçoive.

L’après-midi ? Essayages, expositions, ventes de charité. Une dame du monde doit rentrer tôt chez elle. Bien sûr, il y a celle qui préfèrent le fameux « cinq à sept » de la Belle Epoque.

Mais surveillées comme elles le sont, il leur faut pour y réussir une ingéniosité et une intrépidité assez peur communes.

Dans certains hôtels, les dames du monde tiennent salon. Ils ne ressemblent guère à ceux des siècles passés. On ne s’y mêle ni de politique ni de littérature. On est entre soi.

Ce sont par exemples les « mardi » de la duchesse de Rohan, les « dimanches » de la duchesse de Camastra et de la comtesse de Martel, qui signe Gyp de charmants petits romans dont « le Mariage de Chiffon » (adapté au cinéma avec Odette Joyeux dans le rôle de Chiffon). (Nous en avons un exemplaire dans notre bibliothèque)

Autres salons, ceux de la Comtesse de Polignac qui est américaine. Les salons de la comtesse d’Haussouville, de la comtesse Anna de Noailles, de la princesse Edmond de Polignac. Les salons de la comtesse Gabriel de la Rochefoucauld, de la duchesse de Clermont-Tonnerre. Mais tous sont éclipsés par celui de la comtesse Greffulhe, née Caraman-Chimay.

Tous les lecteurs de Proust connaissent la comtesse Greffulhe. Personne n’ignore qu’elle servit de modèle à la princesse de Guermantes. Impressionnante, sa beauté, toute sa démarche, la façon dont elle renverse son « col de cygne », dont elle regarde, dont elle sourit, évoque ce que nul n’apprendra jamais et qu’elle a trouvé au berceau : la race.

Décidément les fées l’ont comblée : son intelligence égale sa beauté et son esprit.

En art, son opinion est un verdict. Elle a imposé Debussy à Paris, Richard Stauss et Stravinsky. Elle a « sortis » les frêres Perret (Auguste et Gustave) qui grâce à elle, sont devenus les grands architectes du siècle. C’est chez elle qu’on a entendu Carouso et Fédor Chaliapine.

Le snobisme mondain participe au renouvellement des façons de voir et de sentir qui se dessine en France à partir de 1906.

Certaines de ces grandes dames ont un esprit mordant, aceré, que l’on redoute : la Princesse Amédée de Broglie, la Duchesse de Clermont-Tonnerre, la Princesse Lucien Murat. Périodiquement, ces grandes dames offrent des réceptions et des bals. On en parle un mois à l’avance et un mois après. Aujourd’hui encore, les gens se souviennent du bal persan organisé en 1912 par la comtesse de Chabrillan, ou du bal des pierreries chez la duchesse Charles de Broglie.

Finie la « grande saison ». Ces dames respirent. Elle s’en vont à Dinard, à Deauville, à Trouville, à Cabourg. Certaines se baignent. Des cabines tirées par des chevaux les conduisent jusque dans la mer. Là, par une petite échelle, elles descendent dans l’eau avec leur culotte bouffante sur quoi retombe une petite jupe. Leurs cheveux, elles les cachent sous des foulards. Naturellement, elle ne nagent pas. Elles font trempette. En 1912, on verra paraître, même dans la bonne société, le maillot ajusté. La majorité s’en offusquera.

Dès qu’elles sortent, une femme de chambre les enveloppe dans un vaste peignoir. En septembre on quitte les plages et l’on repart pour son château.

Beaucoup de ces dames n’imaginent même pas qu’il puisse y avoir d’autre vie.

Mais beaucoup de françaises n’imaginent même pas qu’une telle vie puisse exister…

.

Les Bourgeoises :

Les Bourgeoises :

(Mon arrière-grand mère me disait que les messieurs aimaient bien que les dames montent à l’étage, car alors, elles étaient obligées de lever légèrement leurs jupes et les messieurs pouvaient alors évaluer la finesse de la cheville !!)

(Mon arrière-grand mère me disait que les messieurs aimaient bien que les dames montent à l’étage, car alors, elles étaient obligées de lever légèrement leurs jupes et les messieurs pouvaient alors évaluer la finesse de la cheville !!)

![paysans01[1]](https://leparfumdusepia.com/wp-content/uploads/2016/04/paysans011.jpg?w=660)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.